1200年以上の歴史をある寺院である大同寺には、兵庫県指定文化財である開山堂のほか、多数の文化財があります。

そのうちのいくつかをご紹介します。

開山堂

| 指定日 | 昭和52年3月29日 |

|---|---|

| 種別 | 兵庫県指定有形文化財 建造物 |

| 建立年代 | 建築細部の諸様式、手法からみて江戸中期を下らぬものと思われる。 |

| 形状 | 桁行(けたゆき)・梁間(はりま)各10.7m |

| 形式 | 入母屋造りで屋根は桟瓦葺(さんがわらぶ)き、方三間の主屋の周囲に庇(ひさし)を巡らせた裳階(もこし)付きの堂々たる禅宗仏殿形式である。 |

| 堂内 | 内部は合理的な梁組の構造で、主屋部分には格縁(ごうぶち)天井を張り、裳階部分には格柱ごとに主屋と海老虹梁(こうりょう)でつなぎ、化粧屋根裏を見せている。 |

| 天井 | 虹梁下部に、素朴な錫杖彫(しゃくじょうぼ)りが見える。 |

| 土間 | 漆喰叩(しっくいたた)き土間仕上げで、内外陣の区別はない。 |

| 仏壇 | 主家背面の中央間に設けられており、須弥壇(しゅみだん)の周りには、後補のあとがうかがえる。 |

| 内容 | 名僧、月菴宗光(1326〜1389)を中興の祖とする大同寺にある。 大同寺の文献にも天和2年(1682五代将軍綱吉時代)に着工、現在地の北方高地から移築落成(天和3年)と記録されている。 山名時熙(ときひろ)ほか代々の、山名氏の尊信をあつめ、屋根瓦にも山名氏の家紋(ニ)が刻されており、その由緒をものがたっている。 なお開山堂と称しているが仏殿であり、中央に釈迦三尊、向かって右方に月菴木像を安置している。 |

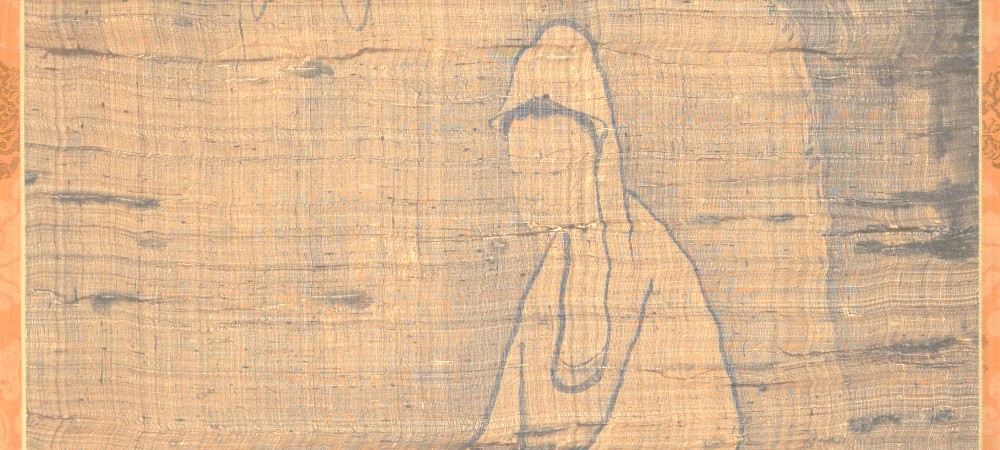

絹本墨画白衣観音図

| 指定日 | 昭和61年3月25日 |

|---|---|

| 種別 | 兵庫県指定有形文化財 絵画 |

| 年代 | 室町時代 |

| 内容 | 大同寺中興の祖であり、また黒川の大明寺の開山である月菴禅師の賛がある。 画は寺伝によれば月菴の先輩である可応宗然という禅僧の筆である。 向かって左向きの観音図の前方上方に、  とある。 画の位置関係から左から読む。 多小損じているが、月巷直筆の賛は明瞭で、秀れた観音図と相まって気品高き一幅を形成している。 |

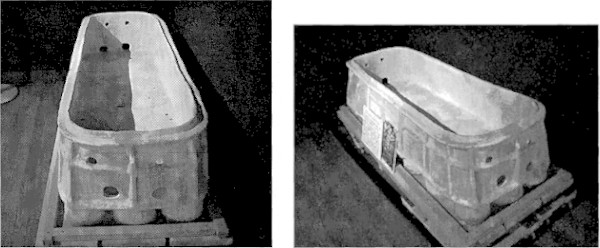

大同寺観音山出土陶棺

| 指定日 | 昭和54年10月1日 |

|---|---|

| 種別 | 朝来市有形文化財 考古資料 |

| 年代 | 古墳時代後期 |

| 内容 | 昭和23年(1948)の秋、大阪市立大学が持ちかえり、研究のために保管していたが、昭和50年(1975)2月に返還・復元されている。 蓋はない。 上狭下広に2段(幅約20cm、四隅は狭)、計40の区画を施す。 区画を形成する唐突が脚部まで伸びていること、棺底・受部および脚部側面に円孔をもうけている点に最大の特徴がある。 これらは、一般的な須恵質陶棺にはみられない要素である。 陶棺は但馬では珍しく、最古最大の貴重な資料である。 |

大同寺山門

| 指定日 | 昭和54年10月1日 |

|---|---|

| 種別 | 朝来市有形文化財 建造物 |

| 年代 | 江戸時代 |

| 内容 | 棟札には延宝六戊午(1678)、粟鹿村庄太夫建、住持比丘仲巌叟宗補、大工直見善兵衛等の文字がみえる。 江戸時代中期の建造物で、天和3年(1683)に現位置に移築された開山堂より、数年古いことになる。 切妻造りで、古図では草葺とあるが現在は瓦葺になっている。 後補の両袖部を除けば薬医門形式といってよい。 (本柱2、控柱2、棟は本柱の真上ではなく控柱との中間) 小規模ではあるが、分厚な板の蟇股、懸魚、木鼻その他の細部も簡素で、江戸期に多い形式化、煩雑化等の感も少なく、禅寺にふさわしい造りである。 |

大同寺古文書

| 指定日 | 昭和55年3月31日 |

|---|---|

| 種別 | 朝来市有形文化財 歴史資料 |

| 年代 | 南北朝時代〜室町時代 |

| 内容 | 大同寺に伝わる古文書で、1巻並びに3通からなる。 第一 醫王山大同禅寺寄進田地目録1巻 第二 大同寺寺規類 寺規一、大明寺殿規式 1通 寺規二、壁書 1通 寺規三、臨川家訓 1通 『醫王山大同禅寺寄進田地目録』には、貞和2年(1346)から応永27年(1420)まで74年間の寄進田地について詳記されている。 寺規一、大明寺殿規式は、山名常照が応永7年(1400)11月28日付で定めたもの。 寺規二、壁書は、細則めいたものであるが、規式の6年後応永13年(1406、月菴録完成の年)住持等3名によって定められている。 寺規三、臨川家訓は、もと京都臨川寺夢窓国師が暦応2年(1339)に定めたものを必要性に応じて加除修正したものである。 |

木造月菴宗光坐像

| 指定日 | 昭和55年3月31日 |

|---|---|

| 種別 | 朝来市有形文化財 彫刻 |

| 年代 | 江戸時代 |

| 内容 | 開山堂本尊(釈迦三尊)の向かって左に、木造達磨大師坐像、右に月菴像が安置されている。 禅定印を結び、眼をはっきり開いて前方を直視し、見事な曲ろくに端坐して法衣を垂下する。 下には台上に僧靴が揃えられている。 平素は帽子を冠してある。 晩年を描いたと思われる大明寺や円通寺の頂相(画)とは相貌の異なる感もあるが、高僧であった彼の姿を偲ぶことのできる彫像である。 作者は不詳だが、頚部内側に墨書銘がみえる。 『大同寺文書』によれば「天明六丙午(1786)京師の仏工に命じて再興粧厳、古を輝し今を照せり」とあり、補修されたことは明確である。 その後一部が剥落しているが、月菴の当地域における偉大な足跡を知る貴重な坐像である。 |

※ 出典 朝来市教育委員会編・発行『朝来市の文化財』平成25年3月

大同寺山門・開山堂説明板